83歳筆者と「Tさん」一家...長く生きて伝える力-伝わること

本コラムの筆者・ぶらいおんさんには、ひとりの友人がいた。台湾で終戦を迎え、「ポツダム一等兵」として中学校に転入してきた「Tさん」とぶらいおんさんは、以来社会に出てからも長い付き合いが続く。

Tさんとその家族との70年来の思い出を振り返り、人と人との「繋がり」そして「伝える力」について考える。

「風の又三郎」のようにやってきた転校生

今回は、どちらかと言えば、個人的な話になるが、或る市井人の1つの生き方を観て頂く、というようなことになるのであろうか。

世の中の人は、その繋がりの中で、お互いに、いずれは或る人と、生死を分ける世界に夫々別々に存在する結果となるのであろうが、それでも、彼らが、たとえ現世と幽冥の界を分けることになろうとも、それは単に、繋がりの次元が異なることになるだけで、繋がり自体が消滅したり、切れたりすることを意味し無い、と筆者は考えて居る。また、事実、筆者自身はその繋がりを常に感じ続けて、生きている。

もう少し、具体的に述べてみよう。

その少年は"風の又三郎"のように、筆者が通っている中学校に転校して来た。

そう、それは昭和22年(1947年)頃のことだった。敗戦から2年、一応、空襲などは無くなっていたが、食糧も、衣服もまだまだ不足していて、十分な状態には程遠かった。

それでも、14、5歳の少年達にとっては、明るく、これから開けて行くであろう限りない未来に向かって胸を膨らませる毎日であった。

我々の中学校というのは、戦時中に青山から東京郊外の大根の産地として知られる、この地に引っ越して来た旧制の都立中学校(筆者が入学した昭和21年)であったが、学制改革により翌昭和22年には新制の都立高校に変わってしまった。但し、厳密には旧制中学校に在学していた4年生以上だけが、そのまま新制高校生となり、2年生であった我々同期生およびその上級生である3年生とは、高校生にも成れず、かといって旧制都立中学校そのものが消滅して、新制高校に生まれ変わったわけだから、突然所属すべき学校が存在しない状態に置かれることになってしまった。そこで、文部省(当時)は、一時的に「併設中学校」という制度を設けた。

つまり、当時、筆者等が通っていた学校の正式名称はこうなる。すなわち、「新制東京都立S高等学校併設中等学校」である。

しかし、我々にとって、名称や制度など、どうでも良かった。憧れの中学生になって、気の合った友だち同士で何となくグループが出来、学制改革後、教室に入ってみても、見慣れた顔は以前と変わらず、先生も同じだったし、一方で、学校の名称が変わり、(厳密には)所属する学校が変わっていても、上級生達も同じで、特別な変わりは何処にも無く、クラブ活動などにも何の変化も見られなかったから、実際には、我々少年達は、そんなことは一切気にもせず、のびのびと跳ね回っていた。

今から思えば、何の屈託も無い、本当に楽しくて、良い時代であった。

そんなところに、突然、台湾からの引き揚げ者で、九州在住であったH君が家族と共に東京へ引っ越して来て、筆者の通っていた中学校へ転校して来た。戦時、外地の1つであった台湾では、徴兵年齢が引き下げられたため、彼は同地で、中学生であったにも拘わらず、もう敗戦ぎりぎりのところで、日本軍の二等兵として徴兵されたのだ、と聞いた。

また、彼から、当時よく聞いた言葉がある。それは「俺はポツダム一等兵なんだ。」である。

つまり、こういうことだ。日本はポツダム宣言を受諾して戦争に負けたわけだが、その際、日本帝国陸海空軍は、日本兵全員の階級をそれぞれ1階級ずつ繰り上げた。その結果、最下級の二等兵だったH君も一等兵に進級した、という次第。

そんな言葉を聞かされて、13歳の少年は「これは凄い中学生が転校して来たな!」と或る種の畏敬の念を覚えた。しかも、実年齢も2歳年上だったから、最初は近付き難い気持ちも多少あった。

しかし、実際のH君は、どちらかと言えば、ひょろっとした体格で、いつも首に真綿を巻いていた。つまり、その当時は風邪を引きやすかったり、直ぐ喉が痛くなったりするような、ちょっと、身体の丈夫では無い子どもたちが、そんな有様をしていたものだ。

それに話してみると、H君は大勢の兄弟の末っ子で、お母さんを早くに亡くされたという話で、当時一番上のお兄さん(確か、実際は、次男と聞いた)と同居しており、話すときには、ちょっと九州風のイントネーションの、人なつっこい話し方で、いつも筆者の苗字(ここでは、頭文字をとって、「J」としておこう。)に「さん」をつけて「Jさん!」と呼びかけて来た。

それに対し、筆者も親しみを込めて、彼の苗字の下の方(ここでは、その頭文字をとって、「T」としておこうか。)「Tさん!」と応じていた。

筆者は元々水泳以外の運動は苦手だったが、Tさんは長い手を使って、軟式テニスなどをしていた。それ以外では、お互いに読んだ本の内容を語り合ったり、音楽にもそれぞれ関心があったので、好きな曲について話したりしていた。

それでも、筆者より、年が2歳上と言うことは常に意識していた。何と言っても、この年代の2歳の差は大きい。

だが、普段の付き合いでは、Tさんは格別、兄貴風を吹かせるようなこともなく、筆者の方もその意識を表に出さないで、至極自然に付き合うことが出来た。

こうして、長いようで、短い中学校の3年間と高校の3年間、合計6年間の楽しくも、多感な時期を共に過ごした仲間とも離ればなれとなる時が迫って来た。

今の高校生に話せば、笑われるかも知れないが、夫々大学や専門学校へ進学する(我々の高校では、90%以上が進学していた。)卒業の日が迫って来た頃、気の合った仲間の我々のグループでは、ショパンの「別れの曲」のメロディをよく口ずさんでいた。今でも、付けられていた歌詞をスラスラ思い出すことが出来る。

『別れの言葉を/萌え出(いず)る若草に/秘めて/また会うその日の/幸こそ願いて/変わらぬ誠の/言葉こそ/忘れずや/若き日の夢...』

まあ、一言で言えば、やゝセンチメンタルな、ロマンチストのグループだった、と言えよう。

特に、Tさんと筆者は、筆者の家の自分の部屋で、LPレコード前身の、78回転SPレコードと呼ばれるレコード盤で、クラシック音楽、特に「白鳥の湖」とかウェーバーの「舞踏への勧誘」を、部屋の照明を少し暗くしたりして、良く聴いたものだった。

しかし、日時は淡々と経過して、Tさんは昼間はアルバイトしながらW大の建築科に通学しだし、筆者は1年浪人したりしながら、家業を継ぐべく(不承不承)医学歯学進学課程に進み、Tさんを含め、我々、高校の仲良しグループも、前ほど頻繁に顔を合わせることは出来なくなった。

それでも、その頃、大学を退職した、筆者の父が池袋の西口で歯科医院を開業して、地の利が良かったため、筆者の家に、高校同級生達が立ち寄ったり、場合によると集まったりすることも割合多かった。その中に、無論Tさんも居た。

だが、グループ全員がそうだったか?と言えば、必ずしもそうでは無い。グループ中2人は、遠い北海道の国立O商大に入学して、東京から離れて行ったからだ。

そんな状況の中でも、Tさんは、ずっと池袋に繋がる私鉄沿線に住んでいたこともあって、前ほどでは無くても、時々は筆者の家に立ち寄ってくれたので、高校グループの中では、よく顔を合わせる方だったろう。

まあ、歳も近く、そういう気の合った同士だったから、当然青春時代の異性に対する憧れや、悩みや、心痛など色々語り合う機会も少なく無かった。

そして、遂に、Tさんは後に生涯の伴侶となる女性と出会うことになる。スラリとして、優しい、どちらかと言えば和風の顔立ちで、話し方はゆったりとした、美しい人であった。歳は筆者と同年齢、ということはTさんより2歳年下ということになる。彼女の旧姓(イニシャルはH.S.)もはっきり覚えているが、ここではH子さんと呼んでおこう。

はっきりした記憶は無いが、筆者の家にもTさんが連れて見えたかも知れない。

グループでは、軽井沢に旅行し、鬼押出の前で、皆で巫山戯て、ラインダンス風に撮った写真もある筈だ。

Tさんは大学を卒業し、建設会社に就職した。筆者はと言えば、どうしても医者や歯医者にはなりたく無くて、ケミストに方向転換し(情けないことに、それも不本意ながら)、「どうしても、潰しの効く、理系に進め!」と言う親の意向には逆らえなくて...。本当はジャーナリストか、物書きになりたかったのだが...。

その話は、本題から外れるので、ここではこれ以上書かない。

そのように、筆者が学業の方向を変える度に浪人したり、グズグズしている間に、Tさんは結婚して、第1子の可愛い長女を得たのだが、名前には当時は殆ど例外なく女の子には付けられていた○子は選ばず、音(おん)で聴けば、海の潮風が聞こえて来るような、漢字では2文字で表記され、3文字で発音される×××(ここでは、先頭の頭文字からSちゃんとしよう。)と名付けた。

聞くところによれば、このロマンチックな名前をTさんは、筆者では無い、仲良しグループの別の友だちの1人と「女の子が生まれたら、お互いに、きっとこの名前にしよう。」と約束していたらしい。

筆者もTさんに遅れて、卒業し、化学工業会社のサービスエンジニアとして忙しい毎日に追われることになった。時代は高度成長期に当たる。どんな会社でも、仕事は大忙しの時代だった。

さすがに、親友同士といえども、学生時代のように頻繁に交流する余裕は無くなっていた。

それでも、池袋の奥の方に住んでいたTさんは気が向くと、夜、可愛い盛りの長女を抱いて、筆者の家に顔を見せた。そして、興に乗って来ると、抱っこした彼女Sちゃんに「×××、ほら、小父ちゃんに『斎太郎節(さいたらぶし)』聴かせてあげて...。」と、奥さんの出身地の民謡を歌うよう唆(そそのか)すのだった。

当時2、3歳のSちゃんは幼い声を懸命に張り上げて、『えんやどっと』を繰り返す、掛け声から始まる"斎太郎節"「松島(まつしまァ-)の サーヨー...」と歌い出す。

そんな、和やかで平和な時間も徐々に失われていった。お互いに戦時中の「産業戦士」とも呼ばれる状態にも似た勤労の日々を続けることになった。

Tさんより遅れて結婚し、2児を設けた筆者も、得意先接待の夜が続き、元来それほどアルコールは強くなく、胃腸もその頃は頑丈では無かったので、体調は余り優れず、子どもたちの寝顔を見るばかりの生活に疲れを感じ始めていた。

その当時は、もう時間的余裕もお互いに無く、滅多に顔を合わせる機会も無くなったTさんだったが、後に伝え聞いたり、時折、本人からも聴いたこともあるが、彼の表現によれば、「土建屋は酒が飲めなきゃ務まらない。棟上げと言やぁ、飲むし、現場で土方や大工と付き合うには酒を呑まなきゃ...。」と漏らしていた。

多分、夫の体調変化を心配したTさんの奥さんH子さんから連絡があったので、時間を作って実に久し振りに彼の家を訪ねた。奥さんが所用で出掛ける前に筆者に、そっと漏らしたところによると、「この頃はお酒の飲み方が尋常では無く、有れば、幾らでも飲んでしまうので、家にはもう置かないようにしています。」とのことであった。

Tさんは元々痩せタイプであって、見たところ身体の様子はやゝ疲れ気味のようには見えたが、全体的に大きな変化があったわけでも無い。ただ、顔色が余り良くないな!とは感じた。

奥さんが姿を消すと、「鮨でも取ろうよ。」と言いながら、電話で出前を依頼したが、その時「熱燗の日本酒」までオーダーしたので、「酒は呑まない方が良いのでは...。」筆者が進言したが、彼の答えはこうであった。「飲んだ方が元気が出るんだよ!」

そして届いた鮨をつまむより早く、グイグイと盃を空けた。事実、アルコールが入ると、一見元気になったようにも見えた。

しかし、それから余り日を置かずに、H子さんから連絡があったときの内容は、「Tさんが肝硬変で急逝された。」というものであった。

その時の彼の年齢は42歳(男の厄年に当たるが...)、どう考えても若過ぎる。ご家族は言う迄も無いが、筆者もそれを聴いたときは完全に茫然自失した。

通常、その年頃の男の頭の中に「死」などは存在せず、いよいよこれからだ、という意欲に燃え始める頃ではないだろうか。

Tさんの子どもたちも、まだまだ、これからという年頃で、長女のSちゃんはやっと中学生になっていたが、その下の長男と次女はまだ小学生という有様だった。

今でも忘れられないシーンが筆者に甦る。東京郊外の遺体焼却場の太い煙突から流れ出る煙を望みながら、如何にも、しょんぼりした様子の幼い3人の子どもたちの様子が目に浮かび、これを記しているだけで、筆者の胸は苦しくなり、目に涙が溢れてくるのを、怺(こら)えようも無い。

無論、残された家族達の心情を思えばこそだが、親しかった友の1人として、人一倍子煩悩だったTさんの無念を思うと、(大袈裟に言えば)胸が張り裂けそうになる。

今から思い返すと、その気持ちだけは、ずっと、今でも持ち続けているが、では実際に残された彼らに具体的に何かして上げただろうか?と思い返してみると、本当に、恥ずかしながら、何もして上げられなかった、と大いに反省している。

残された奥さんH子さんが立派だったのだろう。今では、その子どもたちは夫々立派に成人して良き伴侶を得たり、また1人で、それぞれの生き方を実践されているようだ。

筆者自身は余り具体的に記憶しているわけでは無いのだが、それでも筆者の立場で、出来る範囲では、出来ることだけはして来た心算だ。Tさんの法事は、知らせがあれば、欠かしたことは無く、ご長男の結婚式では父親になったつもりで、Tさんに代わって参会者にご挨拶したりもした。

後日談だが、この時の様子を記録したビデオを折に触れて視聴されたご家族、特に奥さんのH子さんは、これを或る種の「徳」とも「頼り」ともして下さっていたようだ。

その後も、H子さんからは毎年消息を知らせる年賀状が届いた。その度に、筆者はH子さんとも、彼らの結婚前から面識もあったわけだし、一度お酒でも飲みながら、ゆっくり懐旧談でもしたいな!?と思いつつ、一方では、「親友の奥さん」ということで、何か死んだTさんに対し、後ろめたいような気もして、機会を逸して来た。

最後となった年賀状が届いたのは、多分、(この奥さんとは同い年ゆえ)お互いに誕生日が来れば、82歳となる年だった、と記憶するのだが、その文面には、こうあった。曰く、「後、もう少し頑張れば、主人の亡くなった歳の"倍返し"となるので、それまでは頑張ります。」

これには、筆者も思わず、そのユーモアと才知に大いに同感と親しみを感じて、『よし、今年こそは是非、彼女と飲みながら、Tさんの"棚卸し"をしてやろう。』と心に決めていた。

ところが、「好事魔多し」とは、このことで、次に、Tさんの長男から入った知らせは、「元気で、年賀状も発送した母が喘息の発作で急逝し、家族だけで既に葬儀も済ませ、今回納骨をします。ついては、ご無理されることはありませんが、ご都合がつけば...、という意味で、ご案内します。」というものであった。

ご存命の内には、間に合わなかったが、(当時、既に関西の一地方都市に引っ越していた)筆者は、「必ず出席します。」と返事した。

だが、その納骨当日は、生憎、関東地方には数十年ぶりの大雪警報が出て、交通機関の乱れも予想されるという状況となった。高齢である筆者を気遣って、再び、Tさんの長男から「どうされますか?」と、問い合わせがあった。

それに対する筆者の答えは「大雪のため、行事そのものを中止するのなら、取り止めます。しかし、予定通り決行なら、交通機関の乱れにより多少遅刻する可能性はありますが、私は自分が納得するために決めたことなので、どんなことがあっても出席します。」と返事した上、東京へ向かった。東京は本当に、珍しいほどの大雪だった。

墓地の最寄り駅「所沢」に、筆者の乗った特急も予定通りには到着しなかったが、参列の僧侶も遅れたため、結果的に、遅れて始まった納骨には無事間に合い、立ち会うことが出来た。

こうして、筆者は、この親友夫婦を見送る立場になってしまったのだが、法事後の食事で、再会した、子どもたち3人も、もう既に多分、亡くなった父親の歳を超えるか、略その年頃となるまで立派に成人していたことになる。

酒が回って調子の出た筆者は、色々と若かりし頃の彼らの父親との交流を語り続けた。みんな父親の話に飢えていたのかも知れない。特に、意識はしていなかったが、後から考えてみると、Tさんが筆者の後ろに立っていて、子どもたちに色々と語りかけていたのかも知れない。

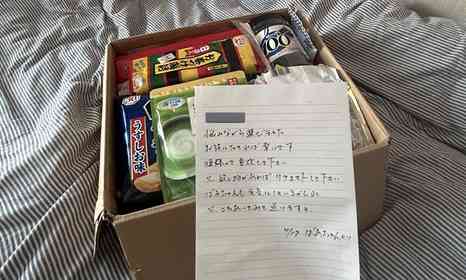

その時から、極幼い頃、父親に抱っこされて、"斎太郎節"を歌ってくれたSちゃんとは、SNSを介して交流が続き、昨年秋には彼女の夫と二人で、筆者の住むW市を訪ねて来てくれた。

ここまで足を運んだら、是非、日本人として高野山を訪れるべきだ、という筆者の勧めで、筆者も同道して、女人高野のある九度山を経て高野山の奥の院を参拝した。

筆者が改めて説明するまでも無く、ここは矢張り日本人の心の原点の1つであることは間違い無い。奥の院までの参道には多くの歴史上の、それも敵味方の区別無しの死者の霊が祀られ、安らかに眠る地としてもよく知られている。

この地に立てば、『人は幽冥界に連続する感覚に襲われる』筈だ、と筆者は考えている。一緒に行ったSちゃんも、パパの存在を身近に感じた、と言っていたし、筆者自身もTさんの独特のイントネーションで「Jさん」という呼び掛けを聴いた、ように感ずる。

「此の世で死んでも、目に見えなくなるだけで、異次元の世界には必ず、その人の魂は存在する」というのが、筆者の考えであり、結局、人の思いというものは、伝える意思さえあれば、たとえ、幽冥界を分けていようが、必ず伝わるものであることを筆者は疑わない。

こうして、83歳となった筆者が、親友の遺児にならば、年齢を超えて、筆者自身の可成り微妙なプライバシーにも踏み込んで、語り合えるというのは、筆者自身でも不思議な感じがするし、結局、Tさんと筆者との繋がりの思いがSちゃんにも、無論この筆者にも今でも間違い無く伝わっている結果に他ならない、と信じている。

余談だが、この微妙なプライバシーに纏わるエピソードは更に、もう一つの物語となるのだが、これはまた、別なコラムに書くことにしよう。

Sちゃんとの、次の機会には、この紀州に位置する、もう一つの日本人の精神的パワースポットである「隠りくの熊野」を案内することにしよう、と今から楽しみにして居る。

その折は、Tさんも、彼の愛妻H子さんも無論、一緒に...!である。

ひょろりとして、略70年前に、筆者の通う中学校に現れた"風の又三郎"は、こうして筆者とも、そのTさん自身の愛娘とも繋がる大きな「伝える力」を与えてくれた。筆者もこれを大切にして生き、時が来たなら、この「伝える力」を持って幽冥界へ旅立つことにしよう、と決めている。