響くほら貝、降り注ぐ水、運ばれる「龍神」...大田区の「水止舞」に行ったら、記者もずぶ濡れに

住民が一体となって織りなす雨乞いの儀式

「水止舞」の儀式は、おおよそで2部に分かれている。その前半が、水を激しく撒きながらお寺を目指す「道行」(みちゆき)で、2人のほら貝の吹き手が雌雄の龍神を模した縄で巻かれ、水をかけられながら寺を目指すというものだ。

龍神の後ろには行列が続き、笛や竹を鳴らしながら場を清めていく。最後尾には後半の「水止舞」の主役となる獅子たちが厳かな様子でゆっくりと行進するのだ。これは雨乞いの儀式の初期の形式だといわれているという。干ばつで苦しんでいた1321年の武蔵の国で、法蜜上人が雨乞いをしたことがその起源だ。

水止舞が行われる厳正寺近くには、開始前から多くの人が詰めかけ、始まるのを待ち構えていた。

13時ちょうどの鐘の音と共に儀式が始まると、一気ににぎやかになる。笛の音、竹を打ち鳴らす音、水が弾ける音、力いっぱい吹き鳴らされるほら貝の音が一体になり、独特の雰囲気を醸し出していた。

「水止舞」という名前が先行しているため、誤解を受けることもあったという。パンフレットによると、

「『暴れる龍を懲らしめるために水を掛ける』と伝えられることもあるが、この場合は龍神を元気づけさせる水(雨)。水が掛けられる度に、響き渡る法螺貝の音も、怒っているのではなく、高らかに雄叫びを上げているものです。」

とのこと。

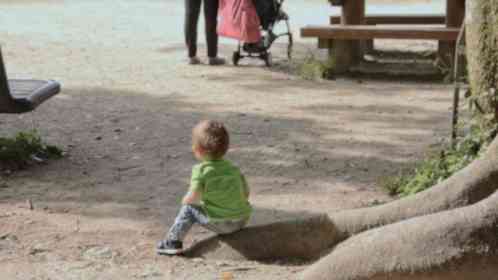

「道行」の間は、龍神役の2人だけでなく、その周囲の人々にも容赦なく水がかけられていく。2階建の建物の屋根の高さまで水が放り投げられ、勢いよく人々に降り注ぐため、その一帯はさながら滝の真下のようだった。近所の幼稚園に通う子供たちは水を浴びて喜び、道沿いの家の人々も楽しげに見物している様子から、地域に深く根付いた行事であるという印象を受けた。

この写真を撮影した直後、記者もまたずぶ濡れの1人となった。

地元以外からも注目する人もおり、小金井から団体で来たという女性は、

「もう何度も見に来ています。見ていてとても楽しいし、涼しくなる気がします」

と語った。

「道行」は、およそ150メートルの距離を30分ほどかけて行われる。後半になるにつれて藁で出来た縄が水を吸い、龍神役を運ぶために大きな力を要するようになるため、男性4人がかりにも関わらず、持ち上げるのも一苦労という様子だった。

ほら貝を吹く、龍神役の男性

檀家の男性は、

「縄がだんだんと水を吸ってね、最後の方はとても重くなる。巻かれている人と合わせて150キロにはなるんじゃないかな」

と語った。

また、この男性はかつて龍神役だったということもあり、当時の様子を振り返って、

「50年くらい前に龍神役をやったことがあるよ。その時は今みたいなアスファルトじゃないか、お寺に着くころには全身が泥まみれだったよ。」

と、笑いながら思い出を語った。

龍神に続く行列

龍神に続く行列