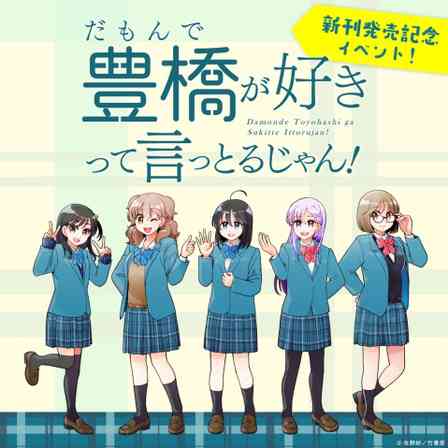

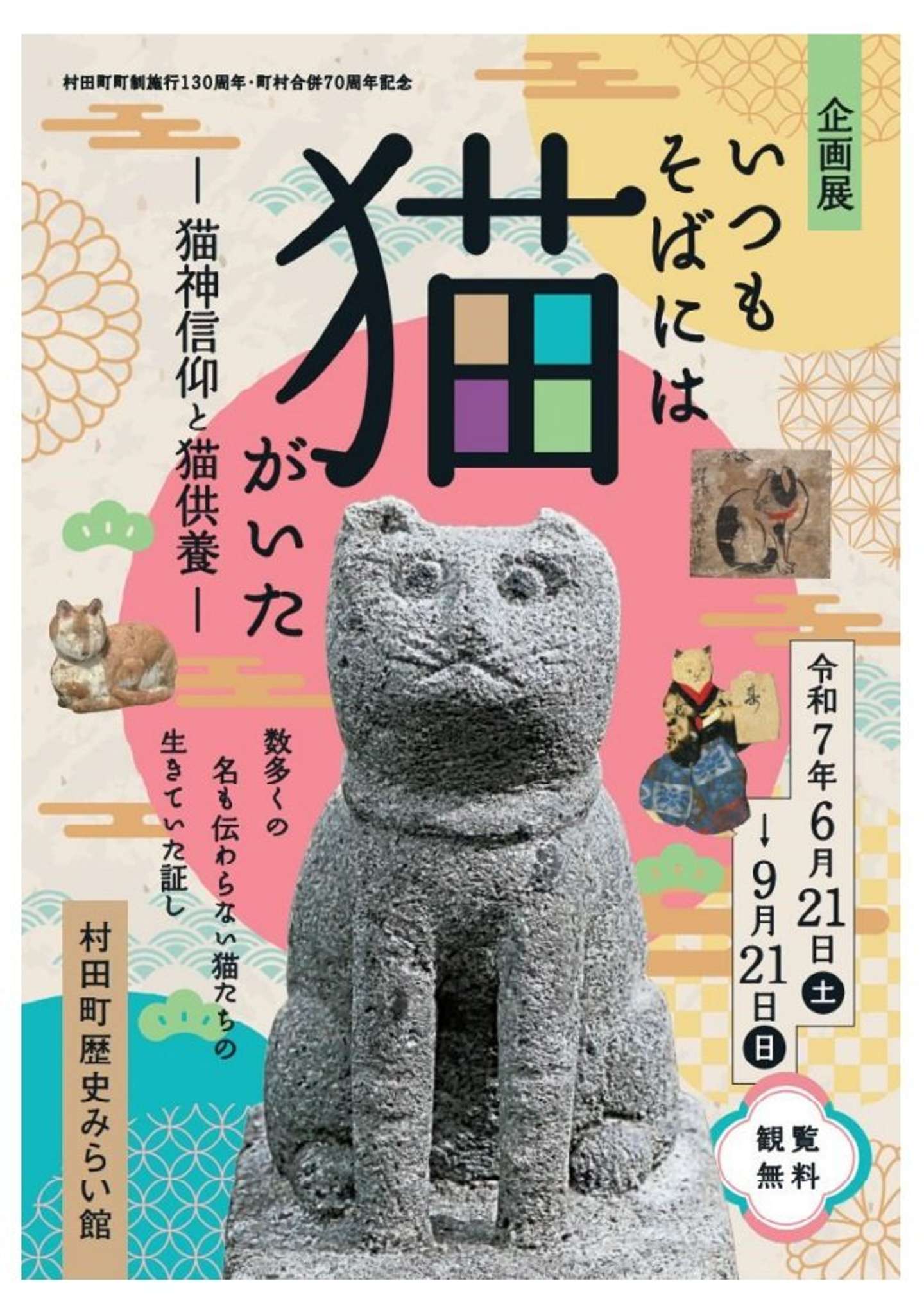

「すごい見たい、このこ」 企画展「いつもそばには猫がいた」で展示中の〝猫石像〟にネットめろめろ

猫は、優秀なハンター

Jタウンネットの取材に答えてくれたのは、石黒伸一朗館長だった。

石黒館長は、猫の民俗を20年ほど前から、調査・研究している。

その成果として、過去に3回の猫企画展を開催。前回(2019年)の企画展から6年が経過し、新たな資料も多数見つかったため、今回の企画展「いつもそばには猫がいた」を開催することになったという。

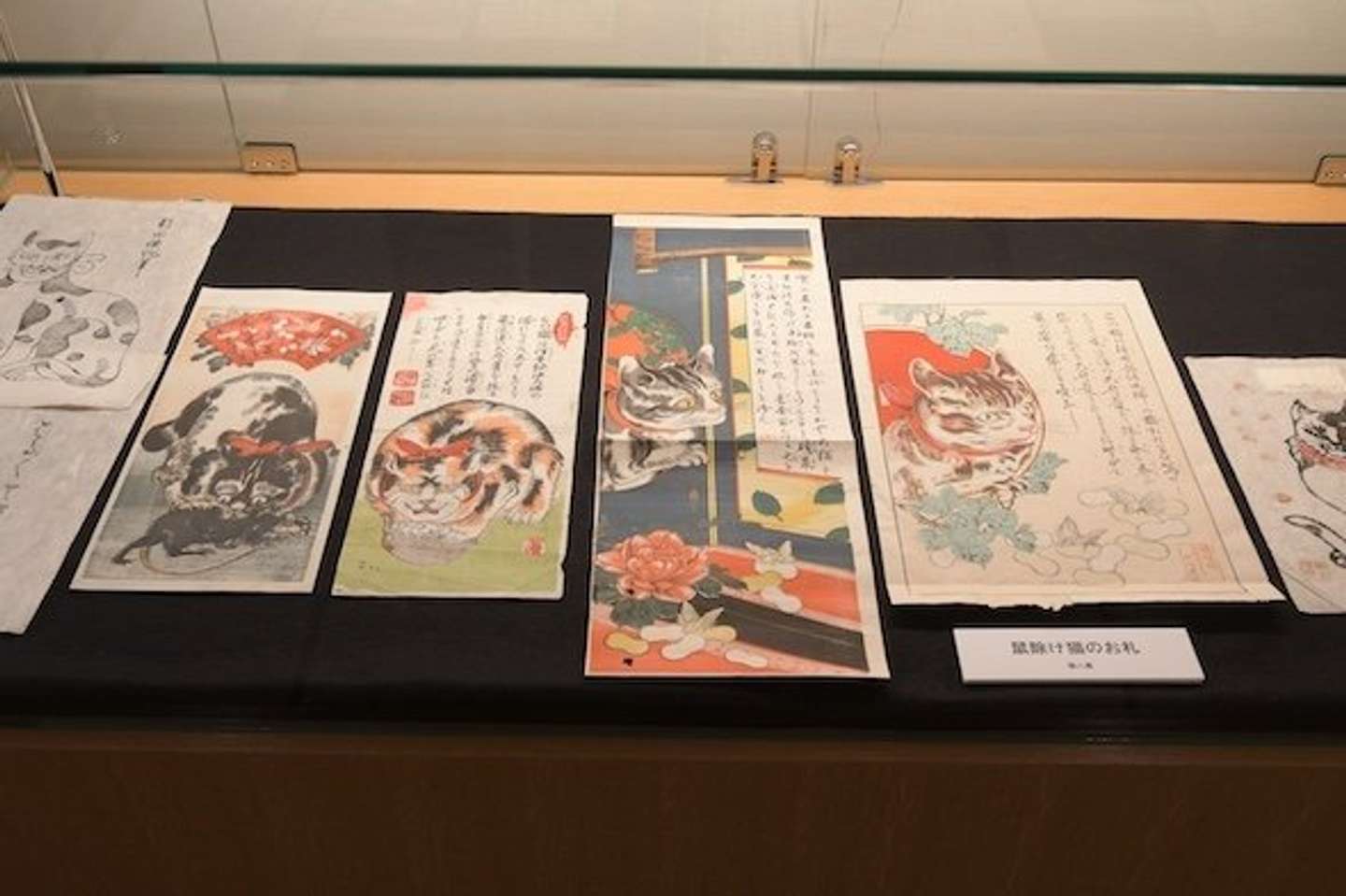

会場には、猫絵の掛け軸、猫石像、猫碑など、約240点の資料が並ぶ。

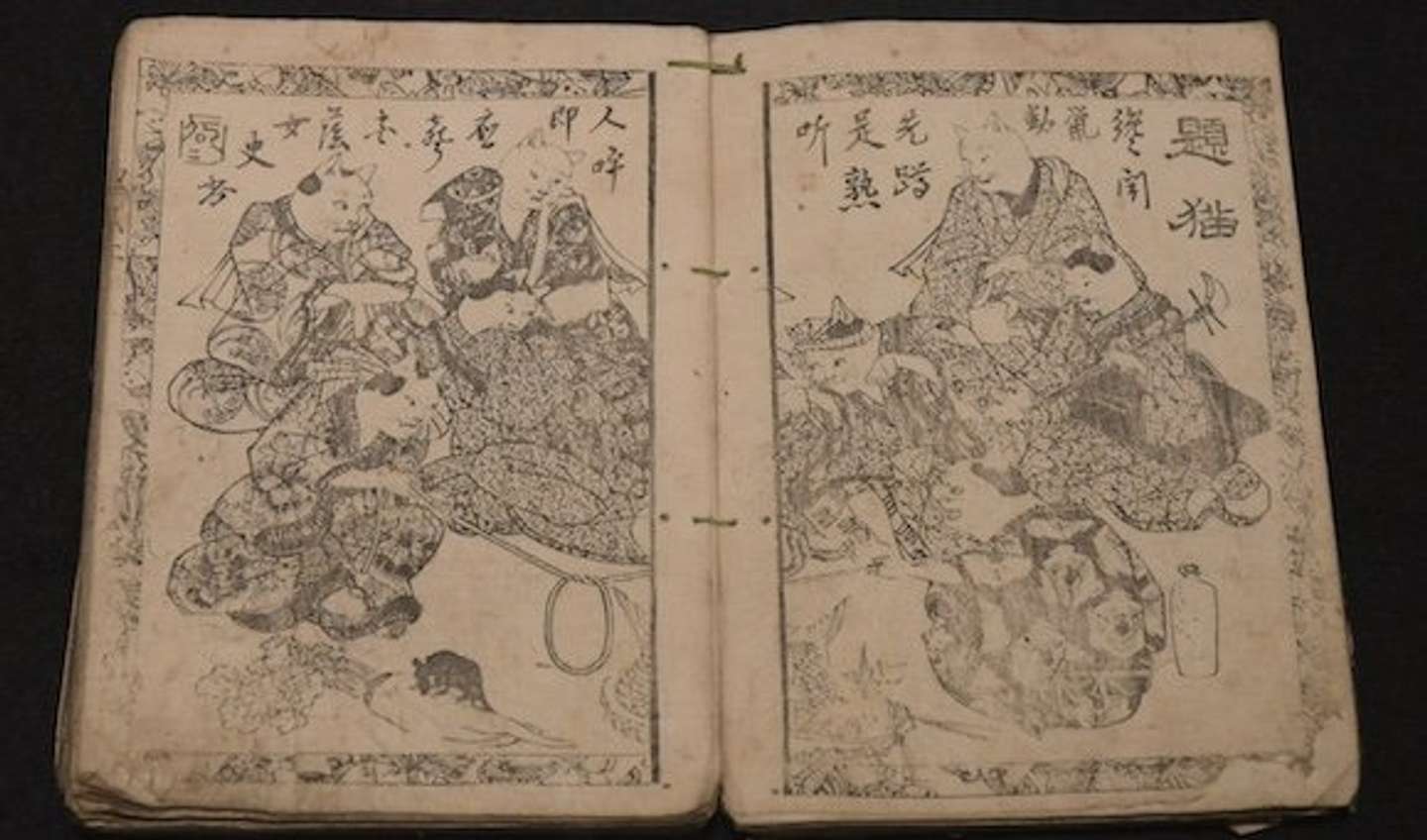

たとえば、この『朧月猫草紙』は、山東京山作・歌川国芳画の、猫のおこまの波乱万丈の物語。当時(天保年間)の人気作品だったという。

このように、昔から多くの人が猫の絵を描き、石像を彫り、猫のために碑を作ってきた。私たち人間のそばには、いつも猫がいたのだ。

それは、どうしてか。なぜたくさんの資料が存在するのか。

「猫が非常に人になつくからだと思います。それと、鼠をよく獲るハンターとしての性質もあったのではないでしょうか」(石黒伸一朗館長)

石黒館長によると、日本では弥生時代から猫を飼っている。

愛玩動物としてだけではなく、優秀なハンターとしても、人びとのそばにいた。

たとえば、江戸時代後期から明治・大正時代に養蚕が盛んに行われていた際には、鼠に蚕の幼虫や繭がたくさん食べられたのだが、養蚕農家ではその鼠を退治するために、猫を飼っていたそうだ。

「養蚕守護の神仏は、非常に多くの種類がありますが、その中に猫を神格化した『猫神』もありました。鼠除けと繭の豊作にご利益があります。

蚕室に貼る鼠除けのお札には、猫が多く取り入れました。また、同じ目的の掛け軸にも猫が刷り込まれたり、描かれました。

養蚕関係の神社に、猫が描かれた絵馬の『倍返し』が行われ、多量な猫絵馬が保存されています」(石黒伸一朗館長)

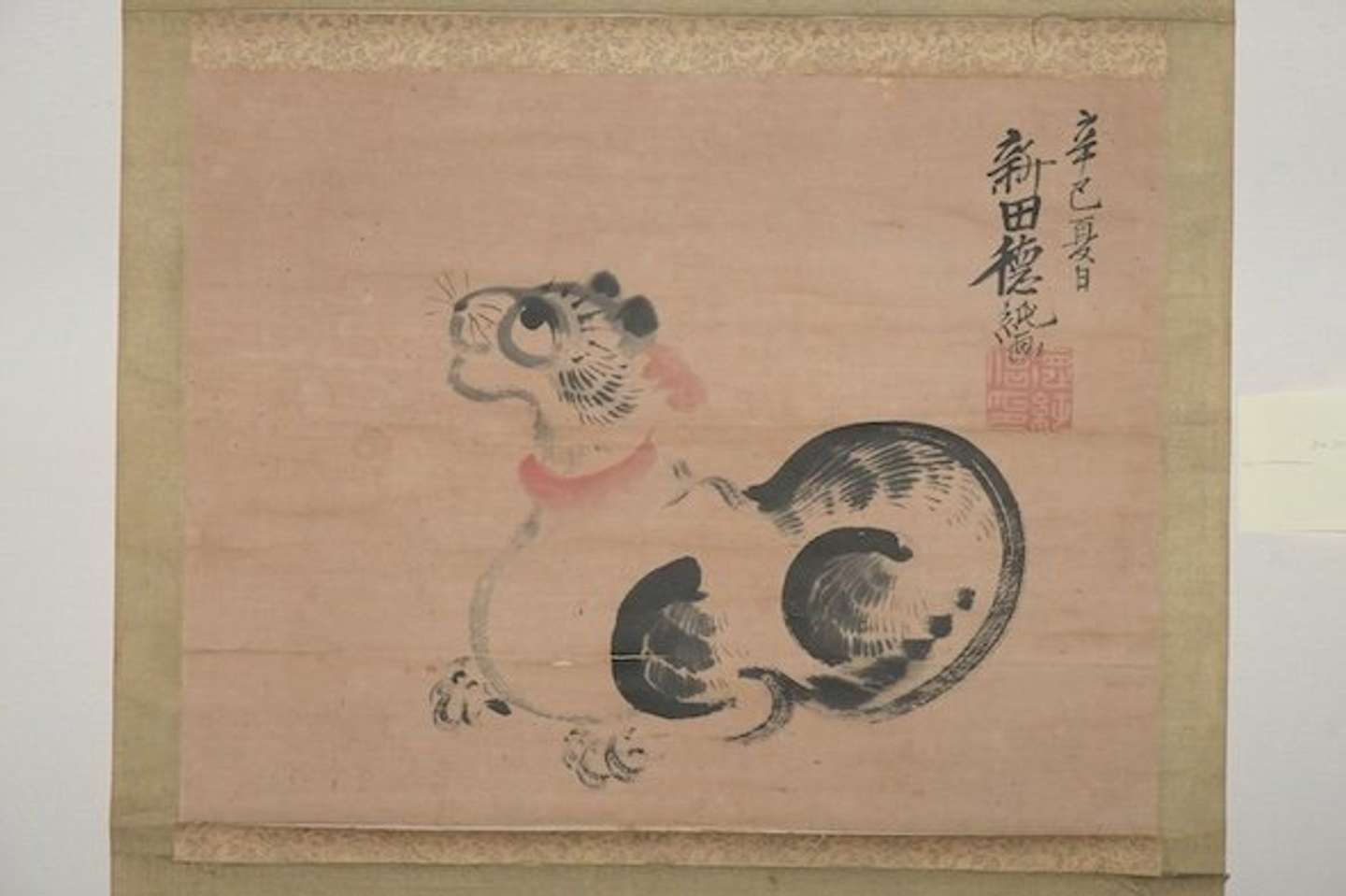

養蚕農家にとって、猫たちは鼠駆除のハンター。飼育されるだけでなく、鼠除けのシンボルとしても、猫の像や絵が重宝されたようだ。

この「新田猫絵」も、江戸時代、当時の養蚕農家に鼠除けの掛け軸として大切に扱われたものらしい。