83歳筆者の「言いたい放題」(前編)...一億総活躍とはいうけれど

年明け、本コラムの筆者であるぶらいおんさんから、前後編の原稿が編集部に届いた。題して「言いたい放題」。「高齢者」としての立場から、最近「腹に溜まって」いた諸々のことを綴った内容だ。

前編では、現政権が掲げる「一億総活躍社会」から、80歳を超えて感じるようになったという、身体のある部分の「老化」に関する話題まで。

高齢者だって活躍できる場を

日本人男性の平均寿命は、2015年の統計で80.79歳、女性の方は87.05歳となっている。

従って、男性である筆者は平均寿命を既に3年ばかり上回っていることになる。その立場で、腹に溜まっていて、公開出来るようなことを吐出してみたい。

私という個人から、帰納的に一般的な高齢者にも当て嵌まる実態を引き出せるかも知れない。

年末にNHK総合テレビで、解説委員達のディスカッション番組があり、その中で、或る委員から次のような発言があった。

すなわち、「高齢者は肉体的には弱者かも知れないが、高齢者=弱者というわけでは無い。」これは専ら、高齢者に対する社会保障問題をどうするか?について発言されていたように記憶する。だから、この場合の「弱者では無い高齢者」とは、端的に言って「沢山貯金を有している金持ちのお年寄り」をイメージしているのであろう。

この先の議論は、従って、このような「弱者では無い高齢者」には、社会保障についても、応分の負担を求めるようにしたらよい、という結論だ。残念ながら(あるいは幸いにも)筆者は、そういう高齢者には当て嵌まらない「肉体的にも、経済的にも、間違いなく弱者である」高齢者なので、そういった結論に反対する立場には無い。つまり、「それは、それでいいんじゃないの!」というだけだ。

問題は、そんなところにあるのでは無く、「肉体的にも、金銭的にも弱者である」高齢者の方(ほう)だ。筆者も含めて、いわゆる下流老人に分類される、あるいはその周辺で漂流している高齢者たちには、社会はどう?対処したらよいのか?ということだ。

でも、こういった問題は、なかなか一元的には論じられないところがある。一口に「高齢者」と言っても個人差があるし、それも「高齢」になれば、なるほどその差は顕著となる。

ただ、言えることは、「あの人は高齢だから...、こうだろう」というような単純な見解や結論には無理があるし、また、そういう結論や見解は実際には成立しないのだ。

「一億総活躍社会」などと言うなら、先ず、高齢者だって活躍できる場を整備すべきではないのか?

もっと、具体的に、もっと端的に言おう。筆者は83歳で、長年、専ら特許関係の技術翻訳をフリーランスで手掛けて来た。今でも、こうしてパソコンを利用して、このコラムを執筆している。内容が面白くないか、読みづらいか?それは知らぬが、一応、余りおかしくない文章は書ける(と、自分では思っているのだが...)。

でも、今は本来の職業である、英文は書いていない。

それは何故か?もう、英文を読みこなしたり、技術英文を書け無くなったからなのか?

そんなことは無い。この種の作業は、若い頃のように、馬力に任せたスピードこそ、望むべくも無いかも知れぬが、一方で、長年の経験で大いにカバー出来る面だって、あるのだ。

にも、拘わらず、先ず、一般的に80歳と聞けば、それだけで発注者は仕事を依頼するのを躊躇う。現実的にはフリーランスの高齢者に仕事を依頼しようとする物好きなど何処にも居ないのだ。

それに、この種の営業を続けるには、意外と人間関係も影響するのだが、今まで仕事上で親しかった人々も年をとり、定年になれば、その職場から消えてしまう。そうなると、幾ら、その仕事の後継者が後を引き継ぐと言っても、仕事の依頼者と被依頼者の年齢差が大きくなる一方だし、また、そうなれば、なるほど、若い依頼者は仕事相手が高齢で、あからさまに口に出さずとも、何となく話辛いし、煙たくもなることだろう。結局、もっと自分勝手の言える若い相手を選ぶのも、それはそれで、自然の流れというものだ。

従って、言いたいのは、掛け声だけ大きくても、「総活躍」できる場を整備しなければ、「オオカミの遠吠え」、「絵に描いた餅」に過ぎない、ということだ。

高齢者だって(一部の特異な感覚の人は別として)、皆が医療を受けることに快感を覚え、多種類の投薬や薬漬けを心地よいと感じているわけではあるまい。少なくとも、私の本音は、なるべく医者にはかかりたくないし、薬は可能な限り飲みたくない、まして手術など、とんでもない。

そういった高齢者だって、決して少なくない筈だ。

介護保険にしたって、同居家族が、それぞれの理由によって、止むを得ず、その制度や施設を利用しているに違いない。自分の家で、同居家族の支えによって暮らして行くのが、最も自然で、最も幸せなことなのだから...、別にお上に、とやかく言われるまでも無いことなのだ。

それが、現実には、必ずしも理想通りに行かないのは、単に高齢者だけの責任とは言えない。

現代の核家族制度の広い浸透とか、社会の価値観や、高齢者の実態に付いて行けない、現在の社会のあり方とか、そのような多面的な要因によるものだし、それらの変化や変動に柔軟に、かつ遅滞なく追随し、問題を解決するだけの仕組みや設備が整っていないことが、問題解決を困難にしている最大のポイントだ、と考える。

社会保障制度が現実の高齢化に追いついて行けない、あるいは対応できない、と嘆いたり、不満を漏らしても容易に解決には到らないだろう。

一番大事なのは、現代に生きている全員の意識や考え方を大幅に変えることだ、と略断定できるように思う。

従来の制度、従来の思考方法、従来のデータや結果、そういったものを下敷きにしつつ、そういったものから大幅に発想転換して、全く新しいしきたりや、仕組みや新しい習慣を求めない限り、問題の真の解決はあり得まい。

このまま座視して、「小田原評定」していれば、「一億総崩壊社会」の到来も、そう遠くはあるまい、と筆者は考えるのだが...。

次に、もう少し具体的な観点から、筆者個人の肉体的状況について述べることにより、現実的な問題をあぶり出してみよう。

以前、当コラムで、「老化」というものが、先ず、どんな形で現れるか?について、「歩行」、つまりヒトの「2足歩行」のことを書いた。

これまでは全く意識したことの無い「歩くこと」が80代を超えてからは、何処かへ出発する前の時点で、可成り意識せざるを得ない上、目的地点に到達するためには、どれほどの労力を必要とするか?と考えただけで、ちょっと憂鬱になる。

いいですか?想像してみて欲しいのだが、今、問題にしているのは、単に「歩く」という単純な動作のことなのですよ!

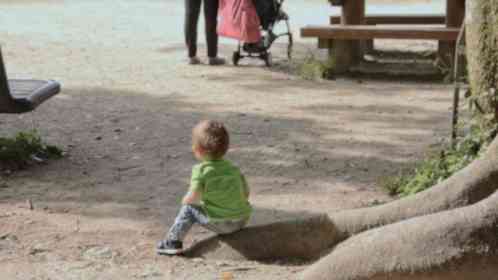

言ってみれば、ヒトにとっては、幼児が一人歩きして以来、殆ど無意識でこなしている基本的動作に過ぎないのですよ。

この単純にして、一方でまた、通常、高齢者にとっては深刻極まりない、この問題を、筆者自身が、「今の自分の体力で、果たして可能なのか、否や?」まで強く意識することになった次第を、改めて述べたい、と思う。

(蛇足だが)付け加えるとすれば、この外出距離というのは、別に、江戸時代に「京から江戸へ徒歩で下ろうとする」類の話では無い。

筆者が、東京から、この海岸沿いの地に居を移し、これまで、毎日のように散歩していたコース、もう少し具体的に説明すれば、海水浴場として整備され、砂浜に沿って設けられた、コンクリートで固められた遊歩道を、筆者の家から堤防の階段を降りた位置から、何年か前に開催されたリゾート博の跡地を臨む対岸となる地点まで(凡そ往復で1.5キロくらいか?)の距離を散歩する場合の話である。

70代まで、朝晩、散歩しても「歩行」を殊更、意識したことなど、一切無い。それが、80歳の峠を越えると、容易なことでは無くなった。一気に、この距離を歩き通せなくなり、途中で、行きだけで2、3回、帰りも最低同じ回数くらいベンチに腰掛けて、ちょこちょこと休息をとらねば、歩き通すことが出来なくなった。

そうなると、この距離を頭に描いただけでも、何か理由を付け、曰く、「天候が下り坂で、途中で雨に降られるかも知れない。」、「今日は色々予定があるので、時間的余裕があまりない。」と、散歩を回避しようとする自分に気付くようになった。

ところが、最近、この事態を覆すような体験から問題は解決の方向に向かい始めた。その経緯と、更には、高齢者といえども男性であり、女性でもある。「えっ?80代になっても、そんなことが問題になるの?」という無神経な向きもあるかも知れないが、筆者にとっては、生きている以上、男性であり続けることには、非常に重要な意味がある。

その種の問題について、このような類のSNS上で、書ける範囲で筆者の考えと信念を、次回のコラムで率直に述べてみよう、と考えている。(続く)